そばにいる小学生が薄暗い展示室で、背丈の何倍もある恐竜の化石を指さして、母親に説明していた。

自分の過去を見ているようで懐かしい。15年前のボクは、世界中に幾多といるティラノのモノマネをする恐竜少年のひとりだった。じつはいまでもカイロのようにじわじわと熱が残っていて、玄関にティラノサウルスの爪のレプリカを飾っていたりする。

小学生が言った。

「この恐竜は〇〇サウルス類の代表的なヤツで…」

待った ―― ボクはその種類を聞いたことがない。

この十数年のブランクのあいだに恐竜研究は進んでいた。『恐竜博2023』には、ボクの知らない新しい恐竜の生態知識が並んでいた。

恐竜は鳴き声で会話していた?

高校のころに公開された映画『ジュラシック・ワールド』では、恐竜たちが鳴き声で会話する。初めて見たときは派手な演出だと思った。古生物の生きている姿を見た人は誰もいないから、エンタメではいくらでも想像で補えてしまう。

ところが、最新研究では実際に会話していた可能性が浮上しているらしい。

ピナコサウルスというよろい竜の喉の化石が見つかっている。その一部、発声に重要な喉頭(のどぼとけ)を調べると、爬虫類よりも鳥類に似ている。現代の鳥はときに文法まで駆使し、鳴き声でコミュニケーションを取っているので、恐竜も鳴き声で会話していたかもしれない。

考えてみれば恐竜は鳥の祖先であり、不思議はない。しかしどことなく鳥と似ている獣脚類(2本足で歩く肉食恐竜はたいていこの種類)ならともかく、ワニやトカゲっぽさのあるよろい竜の喉が鳥に似ているのは意外だ。装甲車さながらの動物が、鳴き声で会話する姿を想像するとおもしろい。

よろい竜同士で棍棒を使って戦っていた?

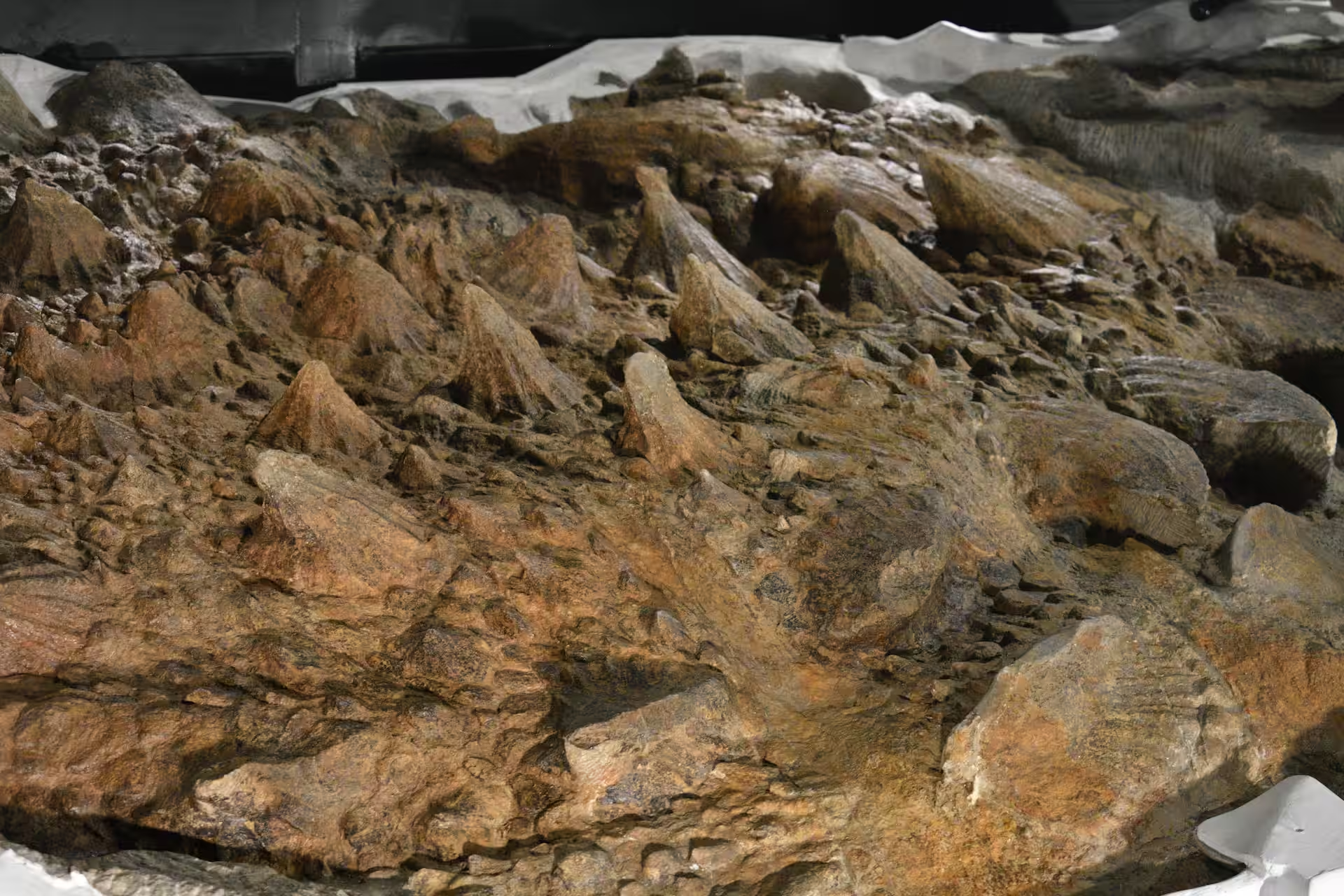

そんなよろい竜の一種である「ズール」の全身標本が、今回の恐竜博の目玉だった。その名前を聞くのも初めてで、ボクが恐竜に入れこんでいた2000年代よりあとに発見されている。

全身標本は見事だった。あまりに保存状態がよく、生きていた当時そのままの姿を残しているかに見えた。冷凍マンモスを見たときを思い出す。夜になったら目覚めて動き出してしまいそうだ。

印象としては堅牢で重厚感がある。身体のいたるところにトゲがあり、ゴツゴツしている。図鑑で見かける“生きた装甲車”という表現はオーバーではないかと思っていたが、実際に見るとよく言い当てた表現に感じる。現代で似たような生物を見かけないだけに、これが生きて動いていたという実感は、生の化石を見て初めて湧いた。

よろい竜といえば、トレードマークは尾の棍棒だろう。振り回して肉食恐竜を撃退するイメージは、昔からテレビ番組でよく見かける。当たったら「痛い」では済まされないくらい、身を守る武器としては強力すぎる気がする。

最新研究では、この棍棒の使い方のイメージも変わってきているという。あるズールの化石の背中を見ると、棍棒が当たったと思われる跡が見られる(残念ながらボクはその場で見てもわからなかったのだけれど)。その位置から推察すると、ほかのズールが当てたと考えられる。つまり相手に致命傷を与える武器を、仲間うちの争いで使っている。

よろい竜といえばこれまで植物食の愚鈍なイメージがあったが、修正を迫られるようだ。“恐”竜というネーミングセンスはあながち間違っていない。

化石から引き出される情報の進化

化石からわかることも、ボクが子どものころより格段に増えていた。

たとえば恐竜の歯の形を見ると何を食べていたのかがわかる、というのは以前から定番の例として挙げられる。尖っていたら肉食、すり減っていたら植物食という具合だ。

それが最近では歯の形を見るだけでなく、歯の化石に残った0.1mmほどの傷をレーザー顕微鏡で観察し、被子植物のガラス質が傷つけたなどということまでわかるらしい。見過ごすような小さな跡から数千万年前の植生が蘇る。マイクロウェア解析という。

ほかにも迫力のある骨格標本と並んで、小さな木の年輪のような展示があった。角竜のケラトプス類の骨を輪切りにしたものだそうだが、その模様から2、3歳の子どもだったと推定できてしまう。

そして驚いたのが、スキピオニクスという手で抱えられそうな小さな恐竜の標本だった。軟組織がきれいに残っており、食道や胃の位置を把握できる。血管や気管、食べていた魚の鱗やトカゲの骨も確認できるという。そしてボクが観察しても、1億年以上前に魚やトカゲを消化していた腸のひだ構造がはっきりとわかった。

ひとつの化石から、こうもつまびらかに当時の情報を引き出せてしまう。不健康なフィジカルや食生活を暴かれたくないので、間違っても化石として残らないようにしなくては(笑)。

いまも謎に包まれている

恐竜研究の進展に目を見張るいっぽう、依然としてわからないこともたくさん残されている。

たとえば、ほとんどの植物食恐竜は鳥盤類という種類に含まれているが、その進化系統はいまも謎に包まれている。ぽっと現れるわけではないので、必ず何かから進化しているはずなのだが。

また2020年に見つかった「マイプ」という恐竜は、NHKがCGで再現した映像と合わせて紹介されていた。しかし発掘されたのはほんの一部だけで、そこから当時の姿が推定されている(もっとも多くの古生物はそうだが)。今後さらに掘り出すということで、フタを開けたら全然ちがう格好が見られるかもしれない。

わずかな手がかりから仮説を立て、数千万年、数億年前の見たこともない生き物の生態に迫っていく。久々に恐竜や古生物学の学問としてのおもしろさを感じられた。そういえば我が家にある発掘したままの化石は、しっかり調べようと思ったまま、クローゼットの奥で今も太古の眠りから覚めていない(笑)。