放射冷却の肌寒さが心地よい。秋になり夜空の澄む日が増え、2年ぶりに地球に接近した火星へ望遠鏡を向けて驚いた。模様が見える。

これまで自分の望遠鏡で、それらしい火星の模様が見えたことは一度もなかった。2018年には15年ぶりの大接近があった。ぼんやりと薄く光るオレンジ色の円にしか見えず、ピンぼけした電球のようだった。

そのためボクの望遠鏡で火星は見えないものと思っていた。使ったのはVIXEN社製のED81Sという口径約8cmの屈折望遠鏡。決して悪い望遠鏡ではない。レンズが小さいのか、あるいはボクの腕が悪いのか……。

ところが2020年の火星準大接近では、はっきりと表面の濃淡を確かめられる。写真でよく見る姿を自分の眼で捉えたときの、静かな喜びと興奮があった。本当に火星ではないか。

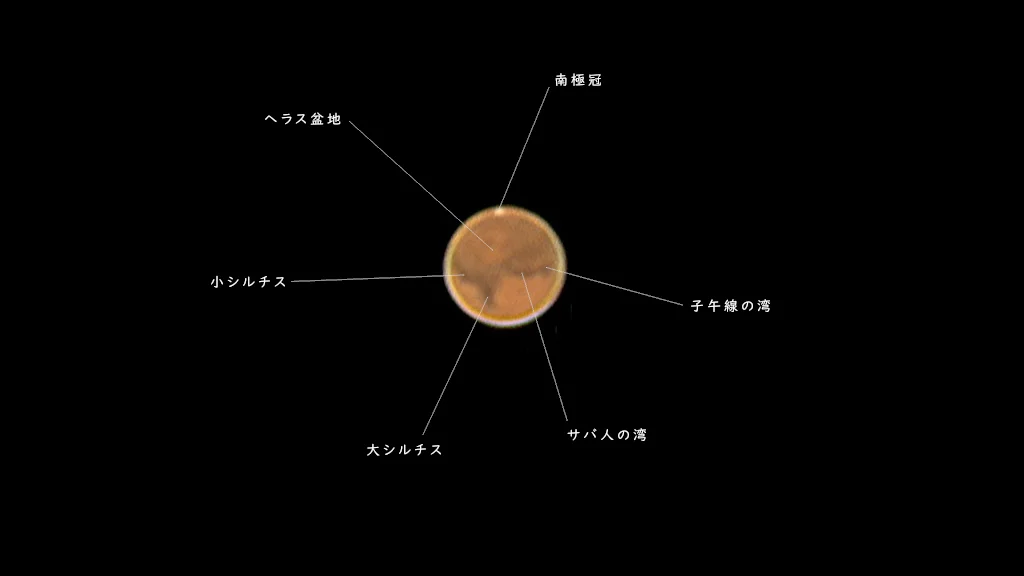

まわりより暗く見える台地・大シルチス。その上方には白いドライアイスの南極冠も識別できる(屈折望遠鏡で見ると南北が逆になる)。

ではなぜ、これまで火星の模様を見られなかったのか?

2018年の接近時、火星では大規模な砂嵐が発生していた。表面の主だった模様は隠れ、そのタイミングでボクは火星に望遠鏡を向けていた。つまりボクが見たピンぼけの電球のような姿は、当時の火星そのものだった。

次に今回より地球と火星が近づくのは、2035年になる。