「Alpha Ⅲ」という有名なモデルロケットのキットがある。

簡単に作れて仕組みも理解できるので、初めてモデルロケットを製作する方にピッタリだと思う。日本モデルロケット協会も初心者向けに推奨している。

たまたま手元にあったので、風呂上がりに作ってみた。すこし詳しく作り方を解説してみる。

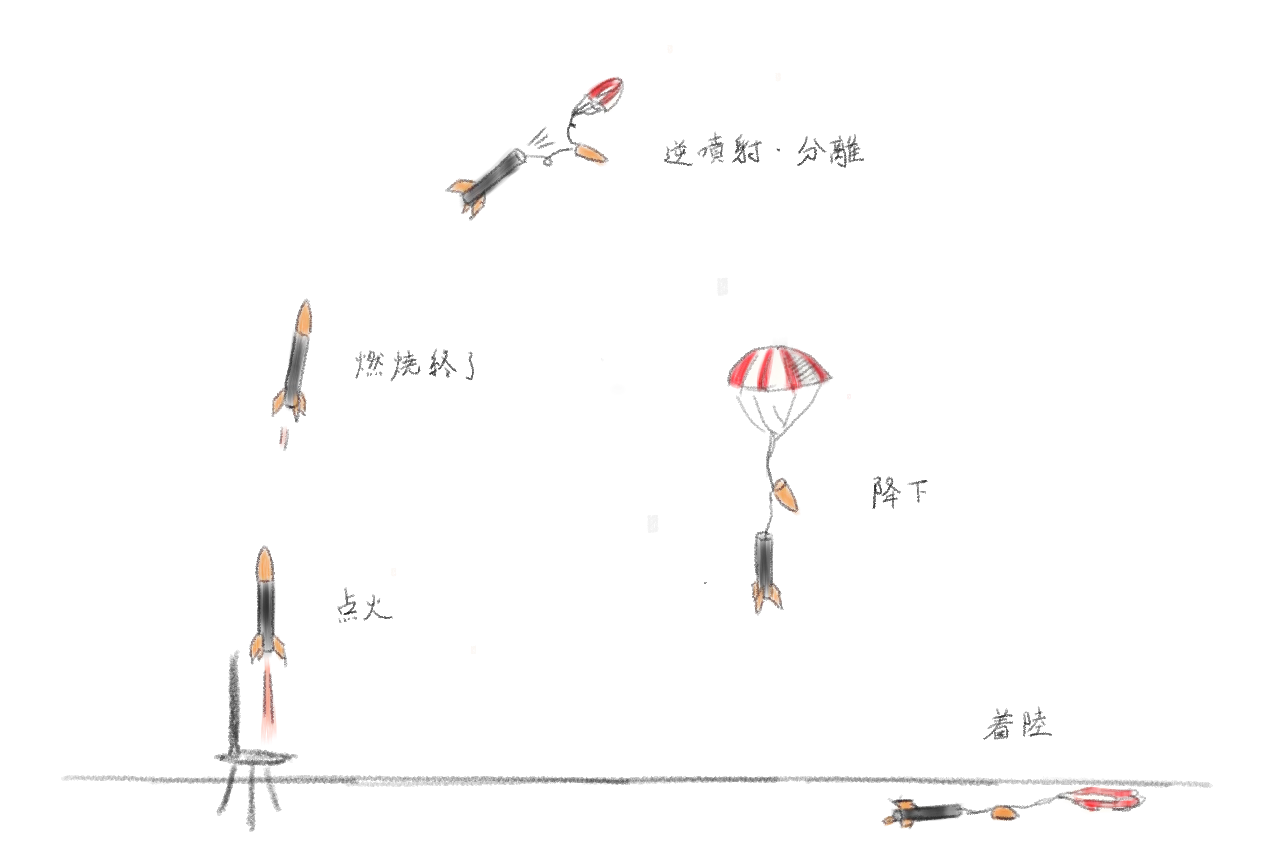

モデルロケットの基本的な仕組み

作り方のまえに、モデルロケットの基本的な仕組みを知っておく必要がある。

モデルロケットは、基本的に上段と下段に分かれている。

エンジンはまず上昇のための噴射をしたあと、すこし経ってから逆噴射をする。その勢いで上段と下段が分離し、中からパラシュートが出てきて軟着陸する。

この仕組みを念頭において、「Alpha Ⅲ」を作ってみよう。

「Alpha Ⅲ」を作ってみる

1時間くらいでできあがる。

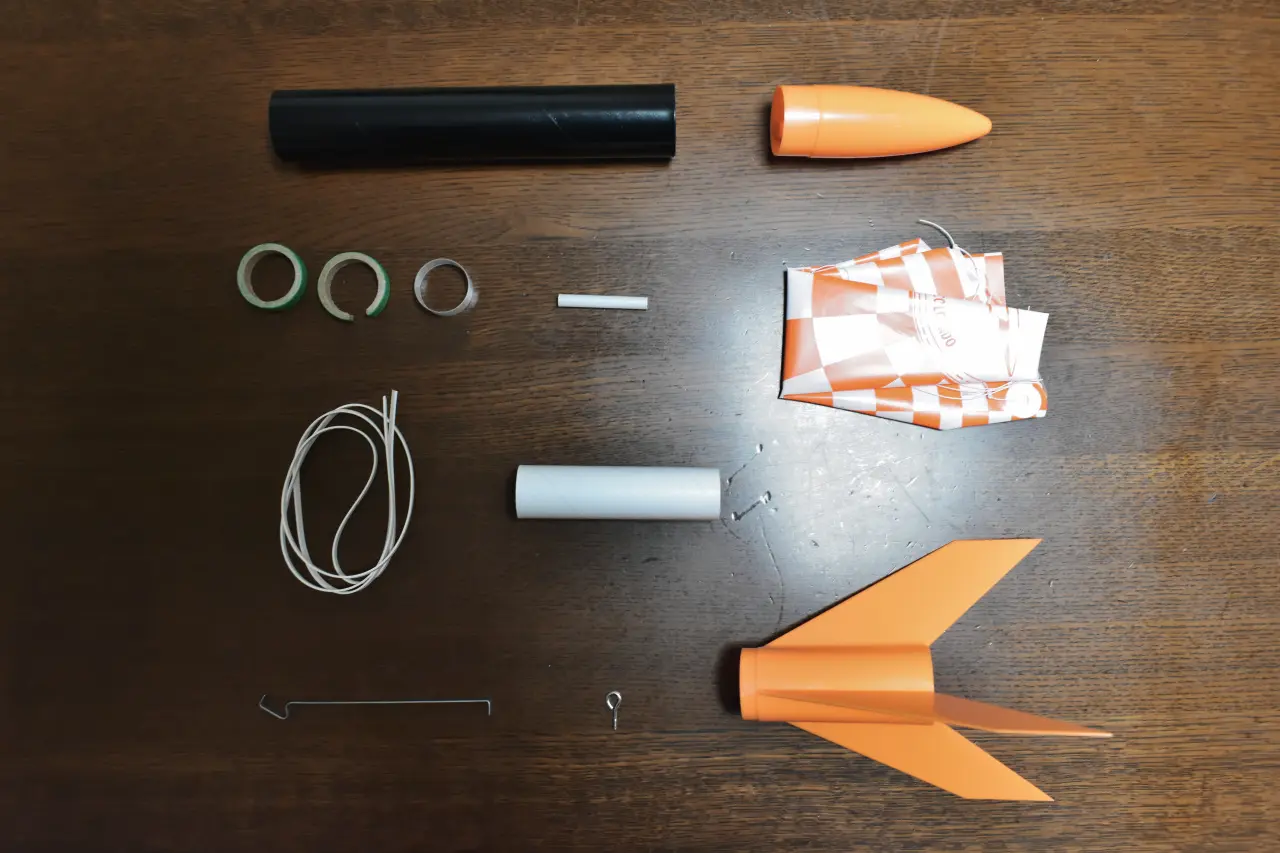

まずキットの中身を確認。本当は発射台も入っているけれど、もらい物なので抜かれている。

今回は上段を上部、下段を中央部と下部に分けて作り、組み立てていく。

「Alpha Ⅲ」の下部を作る

まずはロケットの下部(翼のある部分)を作る。やることは2つ。

- 「エンジンマウント」を作る

- 「エンジンマウント」にフィン(翼)を取りつける

「エンジンマウント」はその名の通り、固体燃料のエンジンがある部分。間違えると危険だ。焦らずゆっくり正確に作ろう。

「エンジンマウント」を作る

- まずは白い筒に鉛筆で印を付ける。端から25mmと57mmの位置だ。この筒は「インナーチューブ」といって、エンジンが入る場所になる。

- 57mmの印にカッターで穴をあけて、エンジンを留めておく金具を差しこむ。出っぱったフックのあるほうがエンジンの下側になる。

※ 写真は「インナーチューブ」の向きを変えているので注意!

- 「インナーチューブ」の下側に、ボンドを使って緑色の切れた輪っかを取りつける。

- 「インナーチューブ」の25mmの印のすこし上にボンドを塗っておいて、上側からプラスチックの環を被せる。乾いたら「エンジンマウント」のできあがり。

「エンジンマウント」にフィンを取り付ける

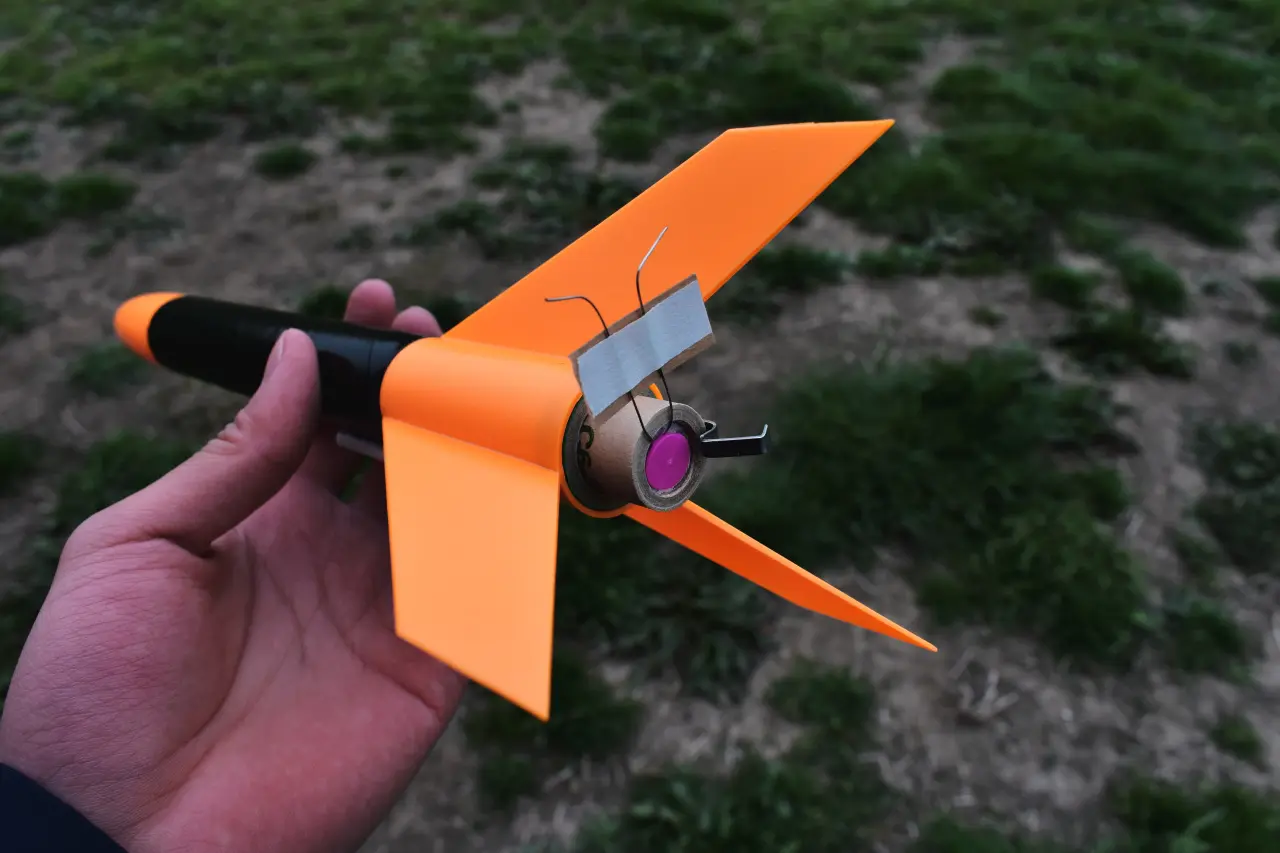

- つづいてフィン(翼)の取付け。オレンジの三枚翼のパーツに、いま作った「エンジンマウント」を下から入れる。特に接着などはしない。

- フィンの上にすこしだけ「エンジンマウント」が出っぱる。そこにボンドを塗って緑の輪っかを付ける。乾いたら、ロケットの下部完成!

「Alpha Ⅲ」の中央部を作る

下部が完成したので、つぎは中央部。やることは2つ。

- 「ボーディーチューブ」に「ランチラグ」を取りつける

- ロケット下部と中央部を接続する

「ボディーチューブ」はロケット本体の細長い筒を指す。

「ランチラグ」というのは、モデルロケット側面に取りつける管のこと。宇宙に飛ばすようなロケットには姿勢制御の装置があるけれど、小さなモデルロケットにはない。そこである程度のスピード(「ランチクリア速度」という)が出るまでは、発射台に備えつけた棒に「ランチラグ」の管を通し、ロケットが棒にそって上昇するようにする。

中央部の製作は、じつは一瞬で終わる。

- 最初に「ランチラグ」を取りつける。小さな管があると思うので、それを「ボディーチューブ」(黒い筒)の片側にボンドで接着する。まっすぐ取りつけるように気を付ける。

- つぎにロケット下部と中央部を接続する。「ランチラグ」を付けた側の「ボディーチューブ」の内側にボンドを塗り、ロケット下部に挿しこむ。

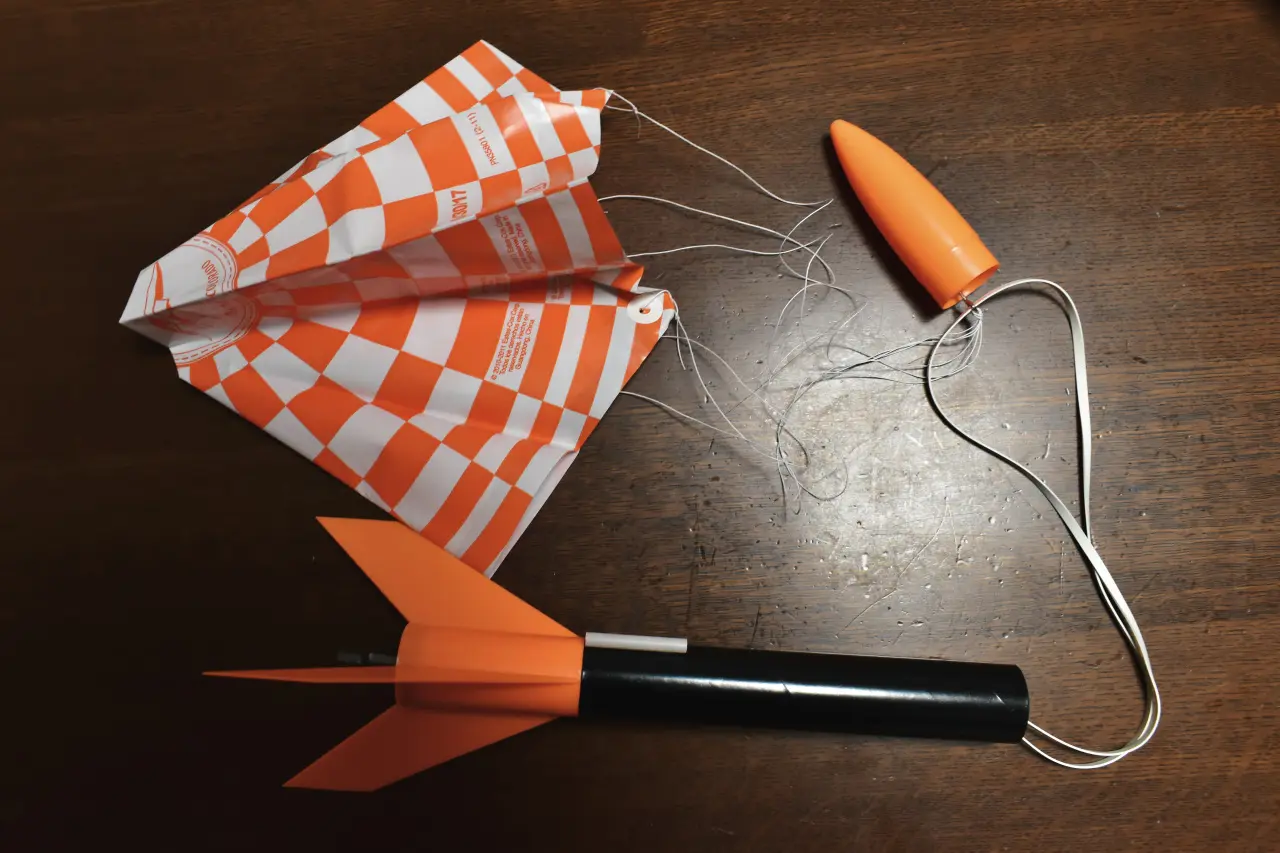

これで下段が完成! すこしロケットっぽくなってきた?

「Alpha Ⅲ」の上部を作る

最後に上部を作る。やることが多くて、ちょっと大変かもしれない。

- 「ボディーチューブ」に「ショックコード」を取りつける

- 「ノーズコーン」にパラシュートを取りつける

- ロケット上段と下段をつなぐ

モデルロケットは上段と下段が分離し、中からパラシュートが出てきて軟着陸する。「ショックコード」はその上段と下段をつなぐ紐のこと。パラシュートの付いていない下段は、これがないと減速せずに落ちてきてしまう。

「ノーズコーン」は、ロケットの先端部を指す。

「ボディーチューブ」に「ショックコード」を取りつける

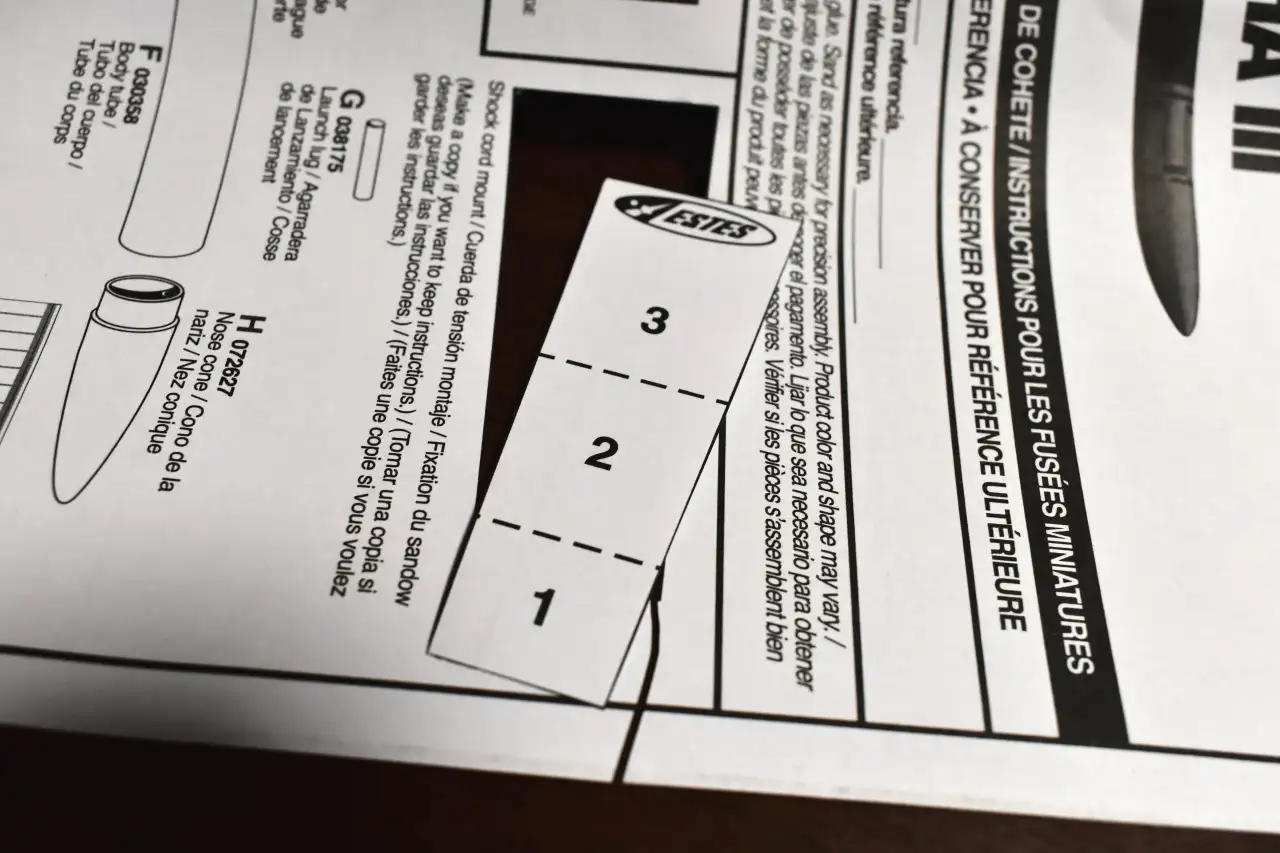

- 「ショックコード」を準備しよう。ちょっと異様な作業だが、まずはキットに入っている取扱説明書の台形の部分を切りとる!

- 切り出した台形の2番の部分にボンドを付ける。「ショックコード」のゴム紐を輪っかにしてから、両端の2本が重なるようにして紙に接着する。そのあと点線に合わせて台形の紙を谷折りし、紐が台形の紙からはずれないよう、さらに接着する。

- できたものを「ボディーチューブ」に接着する。これで「ショックコード」と下段の取付けが終了。

「ノーズコーン」にパラシュートを取りつける

- 小さな金具があると思うので、それを「ノーズコーン」にぐいぐい回してねじ込む。

- ねじ込んだ金具の輪っかにパラシュートの紐を取りつける。

ロケット上段と下段をつなぐ

- 「ノーズコーン」の金具に「ショックコード」の輪を通す。

これでロケット全体が接続完了!

- 最後に一工夫(これはボクのやり方なので、任意です)。

ロケットを打ち上げたあと落ちてくるとき、パラシュートが風に流され遠くへ行ってしまうことがある。延々と荒野が広がるアメリカの公園ならまだしも、人口密集地帯の日本では一大事になりかねない。

そこでなるべくまっすぐ降りてくるように、パラシュートの真ん中に空気を逃がす穴を開けておく。実際の宇宙船でも似たような工夫を見かける(アポロとか、はやぶさ2とか)。

- 最後にパラシュートを畳んで、「ショックコード」と一緒に、黒い「ボディーチューブ」に収める。「ノーズコーン」を「ボディーチューブ」に挿しこんだら、「Alpha Ⅲ」の完成!

おつかれさまでした!

「Alpha Ⅲ」の打上げ

翌日、武蔵野ロケットクラブ主催の打上会で、昨夜作った「Alpha Ⅲ」を打ち上げてみた。それぞれ自慢のモデルロケットを持ち寄る。

打上げにはかなり広いスペースが必要になる。今回は千葉県の野田市スポーツ公園の河川敷だった。場合によっては航空法などにそって行政に申請を出す必要もあるので、注意したい。

打上準備

打ち上げるまえに、一旦上段と下段を分離してパラシュート取りだし、下段に不燃紙(キットとは別売)を詰める。エンジンの逆噴射でパラシュートを出すとき、熱でほかのパーツが溶けては元も子もない。下手すると空中分解する。不燃紙はそれを防ぐ。

「Alpha Ⅲ」では、不燃紙は3~4枚入れる。入れたら上段と下段を再接続して、今度はエンジンを投入する。

「Alpha Ⅲ」で使えるエンジンで、製造元のエステス社推奨は以下のとおり(別売)。

- A8-3/A8-5(到達高度84m)

- B4-4/B6-4/B6-6(到達高度175m)

- C6-5/C6-7(到達高度351m)

先にイグナイター(点火用の導線)の先端をエンジン奥深くに差し込み、円錐型のプラスチック部品で固定する。これで準備完了。

リフトオフ!

発射台や点火装置はキットのものでOK。今回は武蔵野ロケットクラブの方からお借りした。いざ、打上げ!

点火すると、あっという間に上がっていって、パラシュートが開くまで見失ってしまった。さすがキット、よくできている。きれいな打上げだった。

無事回収。ちゃんとパラシュートで降下した。穴を開けたにもかかわらず、ちょっと流されすぎた気がする。

それにしても、再使用できるきれいな状態での帰還。初心者ならエンジンが複数あれば、何度か打って慣れることもできる。「Alpha Ⅲ」、モデルロケットを一から自分で設計するまえに、ぜひ打ち上げてみてほしいと思う。